"На берегу пустынных волн..."

П. Чайковский. «Пиковая дама». Красноярский театр оперы и балета.

Дирижер-постановщик Анатолий Чепурной, режиссер Сергей Бобров, художник Дмитрий Чербаджи.

Вот интересно — реже всего оперы ставят балетмейстеры. Дирижеры — ставят, художники ставят уже чуть ли не повсеместно. Режиссеры не только оперные, но и драматические и из кино — само собой. А вот хореографов-режиссеров — по пальцам перечесть. Сделают свое дело, придумают танцевальные эпизоды, коими оперная классика изобилует, и все. Из недавнего прошлого и из того, что самой приходилось видеть, вспоминается «Травиата» — версия В. Васильева в Большом театре и работы Н. Касаткиной и В. Василева на сцене бывшего Кировского, ныне Мариинского — во времена Ю. Темирканова. Там особенно удачным оказался спектакль по опере А. Петрова «Петр I» в середине 1980-х.

Сергей Бобров, главный балетмейстер Красноярского театра оперы и балета, избрал для своего дебюта в качестве оперного режиссера произведение из разряда культовых — «Пиковую даму» П. Чайковского. Каких только интерпретаций «Пиковая» на своем веку не претерпевала, в каких временах не пребывала (от XVIII до XXI века), каких Германов не видывала, как далеко не уходила от пушкинского первоисточника и как к нему только не приближалась! Конечно же, точкой притяжения и отталкивания для многих явилась версия В. Мейерхольда 1935 года в Малом оперном театре Ленинграда. Именно от нее берут начало и намеренная пушкинизация сюжета, и актуализация наполеоновских пристрастий главного героя, и своеобразное понимание петербургского мифа — через немецкий романтизм. Противостоит мейерхольдовской концепции другая — Н. Смолича того же 1935 года в ГАТОБе: возвышение и в этом смысле романтизация образа Германа, подчеркивание его трагического разлада с миром (в силу социальных обстоятельств — разлада со средой) — темы, которые поднимал исполнитель Германа, знаменитый и ненавистный Мейерхольду Н. Печковский.

Во всем этом легко потеряться, запутаться, утратить себя, а уж сказать что-то новое почти нереально. Думается такой цели — цели самодовлеющей новизны — дебютант-режиссер перед собой не ставил. Он определенно учел опыт предшественников и в каждом конкретном случае — эпизоде, сцене — стремился занять свою позицию.

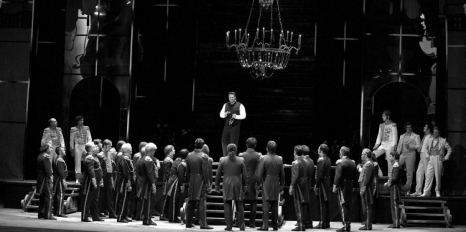

Уже сценография Д. Чербаджи отчетливо проясняла отношение создателей спектакля к петербургскому мифу. Доминирующий образ — река и мосты. Даже оркестровая яма была затянута черной тканью с целью усилить ощущение бездонности черных невских вод. Вдоль оркестрового барьера протянулся мост, позволивший героям совершать проходы в самой близости от зрителей первого ряда — для подачи крупных планов и расстановки драматургически важных акцентов. На далеком заднем плане видна линия набережной со знаменитыми петербургскими ансамблями. Таким образом, от первого ряда до «противоположного берега» вся даль сцены с присоединенной к ней оркестровой ямой создавали ощущение, что воды безбрежны. Игровая площадка — это подиум-остров, иногда оформленный как очередной питерский мост, будто восставший из пучины и туда же способный в любой момент уйти. Хрестоматийно известные картины оперы возникали как видения, как тайна и мистика, хранящиеся в невских глубинах. Точнее, так должны были возникать и так, наверное, хотелось бы постановщикам. Но от замысла к воплощению не один шаг и не один цех (в широком смысле слова). Все вместе — свет, цвет, фактуры (их качество в особенности) — либо создает ткань спектакля как художественную, либо разрушает ее. В «Пиковой» эта ткань, если так можно выразиться, в дырах, когда эпизод не приходится на эпизод. То завибрируют образность и тайна, то полезут наружу швы, изнанка работы — ничем не прикрытые, плохо прокрашенные лестницы или свет, не скрывающий бутафорию, не способный превратить ее в волшебный мир, принадлежащий театру. Свет не художественный, не создающий ретуши, а лобовой, просторечный, оголяющий то, что должно быть скрыто. Словом, от оформления, которое явно придумано и как функциональное, и как образное и которое спаяно со сценическим действием, остается ощущение, что намерения лучше реализации.

Какие же акценты расставил постановщик?

Герман в треуголке и с пластикой Наполеона. Не лирик, больше прагматик. Тема игры изначально заявлена как основная. На возвышении, в мерцающем свете фигуры в белом — игроки, а Герман появляется из серой толпы, копошащейся внизу, как из плазмы, будто серая невская грязь вытолкнула его из себя. В этом инсценированном прологе (на увертюре) при проведении темы любви выходит сначала Графиня и лишь за ней Лиза. Любовь здесь — средство, она на втором плане.

Есть у Германа двойник. Неожиданный и по-своему трогательный. Это маленький мальчик, появляющийся в сцене в Летнем саду, — всеми обиженный, прогнанный через строй изгнанник. С ним связан свой сюжет: его постоянно опекает девочка (которую столь же постоянно ругает гувернантка) — вытирает слезы, отряхивает, жалеет. Потом эта юная парочка окажется на балу (не у екатерининского вельможи, как у Чайковского, здесь бал в доме Графини, и почести, адресованные царице, смело предназначены «Венюс московит»). Юная пара — как бы прошлое Германа и некое вечное будущее: мальчик и девочка завершают спектакль, проходят на переднем плане в самом финале после смерти главного героя. Они символ продолжения истории и одновременно ее истоки. Судьба Германа подобна исковерканным судьбам других мальчиков, он такой, какой есть, — от давно нанесенных обид. Мысль выражена вполне определенно (до постановщика про детские обиды размышлял, как известно, Зигмунд Фрейд).

Графиня здесь величава, уверенна, горда и отнюдь не дряхлая старуха. Она отделена ото всех. Ей не страшно, скорее противно — то, как ее почитают, унижаясь, как петь и танцевать не умеют. Она умирает от презрения и бессмысленности жизни. Умирает до прихода Германа. Она не ждет того, третьего, «кто придет, чтоб узнать», просто жизнь кончилась, рассыпалась, выпала, как карты, из ее слабеющих рук.

По поводу Лизы ничего нового придумать не удалось. Она любит и жалеет. Как девочка. Просто надо это хорошо спеть и сыграть.

Финал отчасти повторяет пролог — занимают свои места на подиуме белые фигуры — игроки, нарочито замедленно бросающие карты (в составе участников теперь и Елецкий). И на заключительных аккордах — проход юной парочки, заглядывающейся на звезды, как продолжение нескончаемой истории.

В спектакле есть исполнительские удачи. Это два разных Германа двух составов — М. Вишняк и М. Урусов. Первый более зажат и сдержан в выплеске эмоции, другой открыт, не скрывает темперамента. (И тому и другому стоит подумать о нюансах.) Но оба притягивают внимание, за ними интересно следить. Две Лизы — С. Рацлаф-Левчук и Н. Комарова — не без проблем с чистотой интонирования, хотя каждая работает с большой отдачей. Хорошо звучали А. Лепешинская (Полина), В. Ефимов (Томский). Хуже с исполнителями второстепенных партий, по которым, собственно, и определяется уровень труппы.

Оркестр по-разному «выглядел» у главного дирижера театра А. Чепурного и приглашенного Е. Бражника. Пальму первенства отдаю гостю — его работа обнаружила большую стройность звучания и в целом музицирование более гибкое, пластичное. Но в любом случае звучащую сторону спектакля предстоит совершенствовать и совершенствовать (в эту работу надо бы добавить и хор, который отнюдь не производил впечатления, что поет «как один»).

Излишнего радикализма в спектакле нет. Он скорее эволюционный, не из тех, что идут на разрыв с традицией. Он эффектный (пока скорее по замыслу, нежели по воплощению, которое порой излишне прямолинейно).

Такой спектакль — трудная, большая работа. Совместное творчество многих людей, стремящихся не просто заполнить репертуарную дыру, но желающих высказаться. А это, пожалуй, самое важное и ценное.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

"Петербургский театральный журнал", январь 2010 г.